Envueltos en la brisa cálida del valle de Chao, un grupo de arqueólogos pule con extremo cuidado la tierra compacta, cuando bajo una fina capa de polvo emerge un trazo de formas indescifrables. La limpieza meticulosa revela que la moldura es parte de un mural policromado de entre 3.000 y 4.000 años de antigüedad con diseños sin parangón en el país.

El importante hallazgo se produjo en julio, en el sitio arqueológico Huaca Yolanda, en La Libertad, y ofrece una ventana excepcional al período precerámico tardío y al desarrollo arquitectónico temprano en la costa norte del Perú.

A pocos metros del lugar, los cultivos se extienden hacia el horizonte, impulsados por uno de los sectores más pujantes de la economía peruana. La arqueóloga Ana Cecilia Mauricio, responsable de la investigación, no tardó en manifestar su preocupación por la amenaza que la expansión agrícola representa para la preservación del yacimiento.

Y es que en el valle de Chao, la coexistencia entre el pasado y el presente se siente en cada metro cuadrado. Mientras los arqueólogos registran vestigios milenarios, a solo cientos de metros se cosechan toneladas de fruta con destino a contenedores refrigerados que, en cuestión de días, cruzarán el océano. Son dos temporalidades que no se tocan: una se mide en semanas, la otra en siglos.

La situación de Huaca Yolanda no es un caso aislado. El Perú, además de ser una potencia agroalimentaria emergente, es uno de los países con mayor densidad de patrimonio arqueológico del mundo: cuenta con 27.060 sitios anteriores a la colonización española, de los cuales 13 han sido reconocidos como Patrimonio Mundial por la Unesco, entre ellos Cuzco, Machu Picchu, las Líneas de Nazca, la Ciudad Sagrada de Caral y Chavín de Huántar.

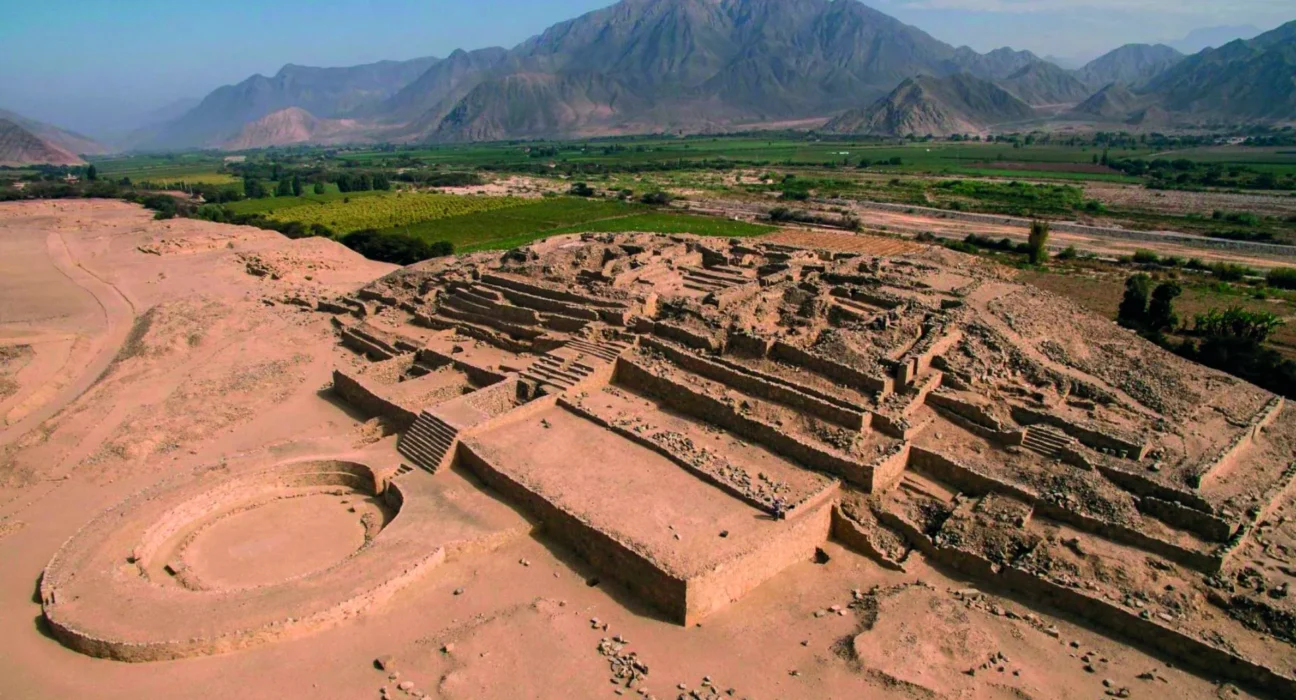

Un par de semanas antes del descubrimiento en La Libertad, Perú presentó al mundo otro hallazgo imponente: la ciudad de Peñico, en la provincia de Huaura, de unos 3.800 años de antigüedad. El asentamiento fue un nodo comercial que conectó la costa del Pacífico con la sierra y la cuenca del Amazonas. También aquí, la huella arqueológica convive con terrenos agrícolas en plena producción.

La tensión entre patrimonio y desarrollo productivo no es nueva, pero los hallazgos recientes han vuelto a poner el dilema bajo la lupa. ¿Cómo proteger sitios arqueológicos de alto valor histórico sin frenar una actividad económica que sostiene buena parte de la economía del Perú? En la práctica, los tiempos de la investigación y los del mercado rara vez coinciden. Una excavación puede requerir años; un proyecto agrícola, en cambio, necesita que la tierra esté lista en cuestión de meses. Además, los hallazgos pueden implicar restricciones de uso que no siempre son bien recibidas por quienes han invertido capital y proyectado cosechas a corto plazo.

Modelos de preservación integral, delimitación de áreas protegidas y la incorporación de planes de manejo arqueológico en proyectos agrarios son algunas de las propuestas que surgen, pero no existe aún una fórmula que concilie plenamente ambos mundos.

Algunos plantean crear incentivos para que las empresas integren la conservación como parte de su gestión: desde el patrocinio de excavaciones hasta la creación de corredores patrimoniales dentro de zonas productivas.

La solución, coinciden arqueólogos y algunos empresarios, pasa por integrar ambos mundos: cartografiar con precisión el territorio e implementar protocolos de protección antes de iniciar proyectos agrícolas.

El reto para el Perú es encontrar el punto de equilibrio, antes de que las demandas productivas del presente borren, sin querer, las huellas más valiosas de su pasado.

En el silencio del arenal de Chao, el mural policromado sigue emergiendo con lentitud. Cada rasgo que asoma es un fragmento de historia rescatado del olvido. Más allá, las hileras de cultivos verdes avanzan hacia la siguiente cosecha. Entre ambos, la tierra parece guardar la respuesta que el Perú espera sacar a la luz.